听不见,对一位乒乓球亚军意味着什么

这里是非虚构写作最大平台【真实故事计划】,每天一个打动人心的真实故事。欢迎关注及投稿。

重启声音

乒乓球运动员曹腾从来没有听到过乒乓球真正的声音。训练的第一天,教练就告诉,他好的球击打在板子上,发出的声音是清脆的、有力的、“砰砰响”,但从他耳朵里“听”到的声音总是沉闷的,他眼睛看着球快速跳动,想象出一种声音:砰…砰…砰砰。

他的左耳听力为90分贝,右耳为110分贝,属于重度耳聋。1岁半的时候,曹腾的妈妈带他上医院配了助听器,现在他仍残留着一丝微弱的听力。当他开口说话时,鼻音浓重,嘴里像含着一块糖,含含糊糊的,外人听起来有些费劲。

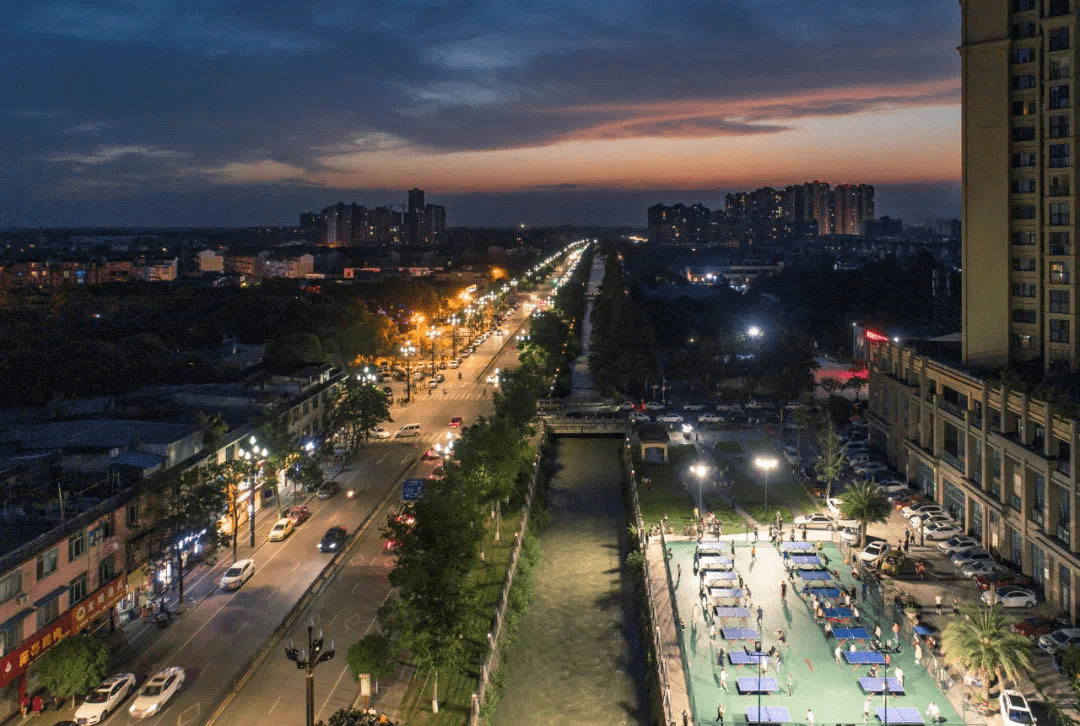

日常,他在石家庄一栋封闭的大楼里训练,一半足球场大的场地,摆放着30多个乒乓球台桌,最多时60多个人同时在里面打球。曹腾戴着助听器,无数嘈杂的声音涌进他的耳朵,又混浊,又喧闹,他的脑袋被嗡嗡声占据。

这些年助听器没能解决他的问题,听得见不等于听得清,助听器只能传输低频的声音,高频的声音依旧是缺失的,且容易受电流杂声的干扰。随着时间的推移,助听器的功率越换越大,最终彻底无用。

一名专业的乒乓球选手能根据球击打的不同位置发出的声音,在几秒之内对对手的下一步行动做出预判,控制节奏。球打在板子的正中间是一种声音,旋转着飞过来是一种声音,反手扣击又是另一种声音。这些声音曹腾只能脑补。

“很想知道真实的声音是什么样的。”作为专业的运动员,曹腾对声音有种天然的渴望。

目前治疗重度失聪的常规方法就是植入人工耳蜗,这项技术已经很成熟,唯一要面对的,是高昂的治疗费。进口耳蜗在20万至30万元不等,国产品牌也要10万。这笔费用放在20年前,对于普通家庭是无法想象的。

2018年,19岁的曹腾等来了一个机会。那一年“十三五”残疾人精准康复服务地方人工耳蜗项目进行,曹腾成了其中的幸运儿之一,可以免费植入人工耳蜗。

这天他走进手术室,几分钟后在麻醉剂的作用下,睡了过去。医生在他左耳道后打开一个小口,植入一套电极系统,重新缝合,整个过程持续了四个小时。手术进行得很顺利。

图 |戴上人工耳蜗

一个月后伤口渐渐愈合,重新返回医院,听力师为他开机。

“滴滴哒哒……滴滴哒哒……滴滴……”一段断断续续的机械声传入他的耳朵,清晰、响亮。事后回忆起这个瞬间,曹腾将这段声音比作老式收音机的调频。

听力师又播放一些声音给他听,流水声、鸟叫声、笑声,曹腾仔细分辨再仔细分辨,还是听不明白。他有些着急,听力师安慰他说发生这种情况并不意味着手术失败,而是人体与新的听声方式需要有一段磨合重塑的时间。

曹腾还记得,戴上耳蜗后,回到家他听到一阵“奇怪”的声音,他询问母亲那是什么声音,母亲找了许久才确定他指的是烧开水的声音。“听起来太怪了,不是我想象中的声音。”曹腾绞尽脑汁也形容不出来。

人工耳蜗传递出的声音,是一种新的语言,是一段经过解码,又重新编制的电信号,并不是自然声音。

戴上耳蜗只是一个开始,如同在小黑屋里待久的人,突然走进充满阳光的室外,并没有那么容易适应。曹腾走进了康复课堂。

这天,听力师站在他身后,“桌子。”听力师说出这个单词。曹腾听第一遍,听不明白,“桌子。” 听力师重复第二遍,他还是摇摇头。“桌子”、“桌子”、“桌子”,一遍,又一遍。

“瓜子。”曹腾回答。“不对,是桌子。”听力师走到他面前说。“桌子。”曹腾模仿对方口型复述一遍,得到肯定的答复,他“听对了”。这不是他听到的,而是根据唇语猜到的,这让他感到沮丧。

他走到大街上,一切声音听起来都是“啪嚓啪嚓”的,车辆驶过的声音,人们说话的声音,建筑工地上搅拌机发出的机械声音,各种声音让他的脑袋锥刺般疼痛,吵得直发晕,就这样他也舍不得拿掉耳蜗。他怕拿掉耳蜗,世界又回归宁静。看见有字的标语、广告牌、门店牌他也会让自己小声读出来。

听不懂并不影响他听到声音,戴上耳蜗后他发现听见的声音和之前截然不同。他像一个小孩子一样,自己制造声音,脚步声、敲门声、锅碗瓢盆敲击发出的声音,都让他感到新奇。这些声音像蒙了一层面纱,又像是从鼻孔发出的,有的听起来刺耳、尖锐,有的听起来浑厚带着嗡声。

重新练习发音,曹腾买来许多识字卡片,让母亲照着卡片,读给他听,他再复述。许多单词他听起来发音并不像,但他强迫自己硬记下来,给它们一一贴上标签,这个声音是水壶,那个声音是桌子,“听得久了,就像这么一回事了。” 从读词语,再到读句子,读文章,他自己照着念,朗读。

“桌子,桌子,桌子……”一遍,一遍,又一遍。

他一天跟不同的人聊天,几个月高强度和人交流,脑海里储存声音多了,渐渐地他也能听懂了。

变化是一点点发生的。曹腾家离机场很近,飞机常从头顶飞过,有时飞机飞得很低,从前他也能听见,声音亦真亦幻。一次,他感到自己听见的飞机声发生了变化,嗡嗡嗡……嗡嗡……嗡嗡嗡,声音由近及远,“很真实。”这一小小的细节让他感到兴奋。

康复训练持续了半年,曹腾重新回到球场。戴上耳蜗,站在乒乓球台前,他第一次听到了球打击球拍的声音,不是混浊的,而是清晰的,乒乓……乒乓……乒乓……“干净,通透。”他形容,整个耳朵被声音填满。

深海下的世界

曹腾10岁那年,母亲武赵兰带他去选拔运动员。这是2009年,这一年北京刚开完奥运会,武赵兰接到消息,河北省残联队要来市里选拔候补运动员。

那一天,操场上聚集了许多“特殊”的孩子,其中一大半都来自于特殊教育学校。轮到曹腾时,教练让他随意跑跑。他真的就是随意跑,没有尽力,教练没有看上他。快结束的时候,曹腾在一旁玩乒乓球,教练又去看了他一眼, “这孩子能吃苦。”教练说道,“让他来试试吧。”

这之前,曹腾在离家不远的学校读书,和正常孩子一起上课,他总是坐在第一排最靠近讲台的位置。到了三年级,“上课”对于曹腾而言十分吃力,他的成绩渐渐跟不上。听不清,无法与人交流,曹腾也将自己关闭起来,不再交朋友。

考核期结束他被教练留了下来。队里有十几个不同程度的残障孩子,有的只有一支胳膊,有的和他一样是聋人孩子,最大的二十来岁,最小的七岁。除此之外还有许多健全孩子,他们在一起训练。

专业训练一年不间断,只有过年放几天假,平时上午上半天文化课,下午和晚上都在球场练球,周六周日也是如此。这是一个相对封闭的环境,曹腾年纪小,又有听力障碍,教练把他看得死死的,不让他出校门。

在本该调皮的年纪,曹腾表现出与年龄不相符的成熟,他的世界里只有球场、球拍、乒乓球。即使打球枯燥,他也不轻易表露出明显的情绪,与他交心的朋友很少,只有一个比他小一岁的男孩,和他一样耳朵听不见,他们结伴一起训练一起吃饭。

来训练场两三年,有一天曹腾感到自己的状态明显不对,听力比以前更糟糕了,即使佩戴助听器,听到的也“全是杂音,稀稀疏疏的。”听不清,音质混浊,细小,像是从遥远的地方传过来的。严重时,他还出现了“眼震”的现象——突然一阵耳鸣,眼睛会晃一下,脑部会晕眩。

母亲也感受到了他的变化,她与儿子通话,听不懂他的发音,儿子也说不知道她在说什么。后来他们只好视频聊天,曹腾在聊天时下意识地会盯着对方的嘴唇,试图通过读唇了解话语的含义。武赵兰不明白儿子已经是重度听障了,听力为什么还会下降,除了更换功率更大的助听器,她也别无办法。

2016年、2017年那两年,是曹腾最低谷的时期。耳朵带来的“眼震”持续折磨着他,他看不准球的位置,经常打偏,教练吼他,把他的退步归咎于训练不认真。这种状态有时持续半小时会慢慢缓解,有时一上午也无法练球,他的队友也觉得扫兴,和他对战不了几个回合,他越发急躁,犹豫,失去控制。

2018年之前,他们出去打比赛,无论是团队还是个人都没有取得理想成绩,士气持续低落。加上听障群体的比赛不多,他们极少出河北省参赛,每天就只有练球,练球,练球。他的队友赵帅是团队中唯一青云直上的人——他的左臂残疾,右手也严重扭曲变形,无法伸展,他将球拍绑在手上打球。2012年他在残奥会上一举夺冠,随后又在2016年蝉联桂冠。

赵帅是他的偶像,他们也经常切磋练球,交流技艺。由于成绩显著,那两年赵帅经常离开队伍,去别的省份培训,接受更高阶的训练。队友们也陆续离开,只不过他们是永远离开竞技场——有人中途选择了滑板,更小众的运动;有人回家接受父母安排,去流水线打零工。

曹腾也想离开,他觉得自己不是这块料,练了这么久,没有成绩,他产生怀疑,憎恨乒乓球。他说自己是“破罐子破摔”,摔得够彻底,他连球也不练了。

母亲武赵兰去队里看他,来到球场找不见人,去寝室瞧见他躺在床上打游戏。她气坏了,把儿子拽起来狠批了一顿,决定留下来,就在训练场附近租个房子,陪读。

那段日子,母子俩的关系一直是拧着的。武赵兰没收他的手机,就在球场盯着他练球,快到饭点才回出租屋做饭,晚上到了时间点必须关灯睡觉。他们也坦诚交谈过,武赵兰问他不打球你干什么,曹腾过了半响才回答:我好像也不会干别的。曹腾又重新回到了练球的状态,比以前还要刻苦。

2018年,人工耳蜗手术可以免费申请,知道这个消息后武赵兰有犹豫,她怕效果不好耳神经也毁了,她小心翼翼地问曹腾做不做,曹腾很坚决地说做, “赌一把,还能糟糕到哪里去。”

大门打开

植入人工耳蜗不到半年,曹腾就回归队伍,去备战2018年全国聋人乒乓球锦标赛。

这是他球场生涯中遇到的第一场大赛,他感到紧张又兴奋,他的听力回到巅峰,整个人也变得自信,这激起了他的求战欲。封闭训练期间,正常训练计划结束了也不下球台,他还要再加练一会。

正式上场比赛时,任何运动员都不允许佩戴助听设备,“没有声音会影响打球的感觉,全靠眼睛和身体去体会,全聋运动员这点比我们有优势,因为我们还要花时间去调试这些细微的差别。”曹腾说。比赛前几个月,在训练场上他选择不戴耳蜗,为的就是适应上场前的节奏。

一旦摘下耳蜗,他又重新置身于深海,如深海一般安静,也如深海一般的恐惧。下了场,他迅速把耳蜗戴上,这时他才觉得“上岸了。”睡觉时,他会将耳蜗放在干燥盒里,放在伸手就能够着的地方,仿佛只有这样才安心。

那场比赛,曹腾取得乒乓球单打第五名,对他而言是一个好的开头。比赛后,他的性格在慢慢释放,母亲武赵兰更细致地看到他的转变,比如,他们出去下馆子,曹腾会主动和服务员说话,告诉对方自己喜欢吃什么,不要放什么;快递员上门,曹腾迎上去,有时还会交谈几句;母子也不再争锋相对,他主动对外寻求学习,而不再被动等待帮助——整个人开朗起来。

紧接着,2019年全国残疾人全运会开幕。

乒乓球团体赛半决赛,曹腾代表的河北队对战黑龙江队,这是一场实力相当的比赛。那一场,他们以大比分2:3输了比赛。下场后,曹腾和队友都觉得不应该输,有些可惜。还没有从情绪中走出来,曹腾又上了双打的舞台。进入双打半决赛,第一场他们就碰上了实力强劲的山东队。第一局,他们以小比分11:8赢了,曹腾一声呐喊,在实力相差的情况下,他觉得仍然有机会。第二局开场,对方把比分追了回来,第三局双方焦灼,他们先是落后,再一分一分地抠,6:8,8:9,10:10,最终赢得了比赛。

这场比赛,曹腾将它比作置死地而后生,他熬过了漫长的低谷期,庆幸自己没有放弃,没有被打垮。此后,他越打越放松,在今年10月,第八届特奥会上,乒乓球TT13男子双打(听力残疾)赛中,他代表河北队获得银牌。

经历过几场大赛的洗礼,曹腾改变了许多。2019年比赛结束后,他与朋友一起去上海玩,这次他第一次脱离父母旅行。他站在东方明珠上,感受到了自由,他像普通人一样,融入人群。

这些年他每天佩戴耳蜗,只在睡觉时才取下,耳蜗的电池,通常能维持十几个小时,他随身携带一块电池,为了没电后及时更换。只有一次,在和朋友逛街时,随着“嘀嘀嘀”声响后,耳蜗没电了,他忘记带备用电池。刹那间,整个世界突然静下来。曹腾心里有点慌,他指指耳朵,跟同伴说自己的耳蜗没电,接下来他不再说话,也避免和陌生人交流,曹腾坦承这是一种自我保护的习惯。

在训练之余,生活中曹腾也在享受声音带给他的独特体验。他听音乐,第一次把歌词和伴奏区分开,不再是混沌的一体,“原来音乐是这样美妙。”他还喜欢听演员配音,那种带着情绪的,高昂或低沉的声音有种丰富的感情,这是他从未有过的珍贵感受。

最近,比赛结束,曹腾有了难得的假日,他利用这段时间,报名学驾照,一次性通过了考试,他高兴地将成绩发在朋友圈。他买了一把吉他,慢慢学习,闲暇时拨弄几曲,成了他为数不多的爱好。他还在复习,准备考取大学,他希望自己的未来有更多的可能性。

曹腾谈起那次与朋友玩密室逃脱的经历,在一个漆黑的屋子里,传来一阵凄凉的背景音,空调开得很冷,电闪雷鸣,曹腾打了个机灵,每个毛孔、声音都打开,他将压力释放,完全沉浸在故事的情景中。

- END -

撰文 | 周婧